Planetary est une série de Warren Ellis et John Cassaday que j'ai découverte un peu beaucoup complètement au pif, dans le désordre, par dessus le marché, et elle m'a tellement marquée que je suis aujourd'hui strictement incapable de vous expliquer comment je suis tombé dessus et ce que je lisais en parallèle. Je sais que j'en ai d'abord lu le crossover aux multiples Batmen, et que j'ai acheté les volumes publiés par Semic après la reprise de la publication de la série par Panini, en 2007. Au delà de ça, rien. J'ai dévoré ce truc, et oublié tout le reste. Il y avait tout dedans. Des Doc Savage cryptiques, la fille de Tarzan, les Quatre Fantastiques en méchant, de la SF plus ou moins dure de partout, et surtout un usage malin et complètement méta d'une imagerie qui prédatait les super-héros et qui, semblant de rien, me parlait beaucoup plus que Superman et ses potes.

Il faut ajouter à ça le fait que je commençais à sérieusement apprécier le boulot de Warren Ellis (je l'ai déjà expliqué) et que ses thèmes éparpillés me plaisaient beaucoup. Planetary, qui avait alors presque dix ans (et seulement une petite vingtaine d'épisodes au compteur), a immédiatement pris à mes yeux des allures de manifeste de l'auteur, et je ne vois décemment pas comment le présenter autrement. Tous les éléments y sont, du transhumanisme aux messies historiques en passant par les conceptions inter-dimensionnelles et la part de réel de chaque fiction jamais écrite. La grande force de la narration, c'est d'enrober chacun de ces éléments dans un gros duvet de backstory, autant intra-univers que paralittéraire. On fait les ramifications dans le monde de Planetary souvent en reflet des choses qu'on connait des personnages (et de ceux qu'ils représentent) dans notre pratique de lecteur.

Le haut concept complètement craqué qui fait 75% de l'intérêt du bouquin, néanmoins, c'est celui des century childs. Ellis avait déjà touché à l'idée au travers de Jenny Sparks, personnage qu'il a baladé de Stormwatch à Authority, mais c'est définitivement Elijah Snow qui s'en pose comme l'archétype ultime. Né le 1er janvier 1900 à minuit, il est l'âme de son siècle, un protecteur aux capacités surdéveloppés, tant physiques que mentales. Une espèce de Doc Savage 2.0 (transhumaniste...) créé par mère nature pour veiller sur ses petits. Et Snow va se confier une mission bien particulière. J'éviterai soigneusement de préciser laquelle puisqu'elle est un des noeuds du récit. En effet, Snow est d'abord présenté comme un amnésique engagé par l'agence Planetary, une organisation (trans)humanitaire spécialisée dans les phénomènes étranges, et il est évident que sous ce ressort scénaristique classique (il fait figure de porte d'entrée pour le lecteur), le personnage cache quelque chose de bien précis et en lien direct avec la raison pour laquelle il a été recruté (il en est, gonflé à la connaissance qu'il acquiert, également la porte de sortie).

Autour de lui gravitent des personnages tout aussi classiques en apparences mais dont les origines sont là encore tout à fait particulières et à mettre en relation avec le hors-livre. Si l'on rencontre Axel Brass, le Doc Sacage local, dès le #1 et qu'il attise une grande partie de la curiosité des premiers épisodes, les deux acolytes de Snow (Jakita Wagner et le Batteur) ne sont pas là que pour être les muscles et la science de la bande. Tous savent des choses, et recoller les morceaux fait partie intégrante de la narration : elle crée un univers pour le lecteur, et fouille dans les souvenirs oubliés de Snow.

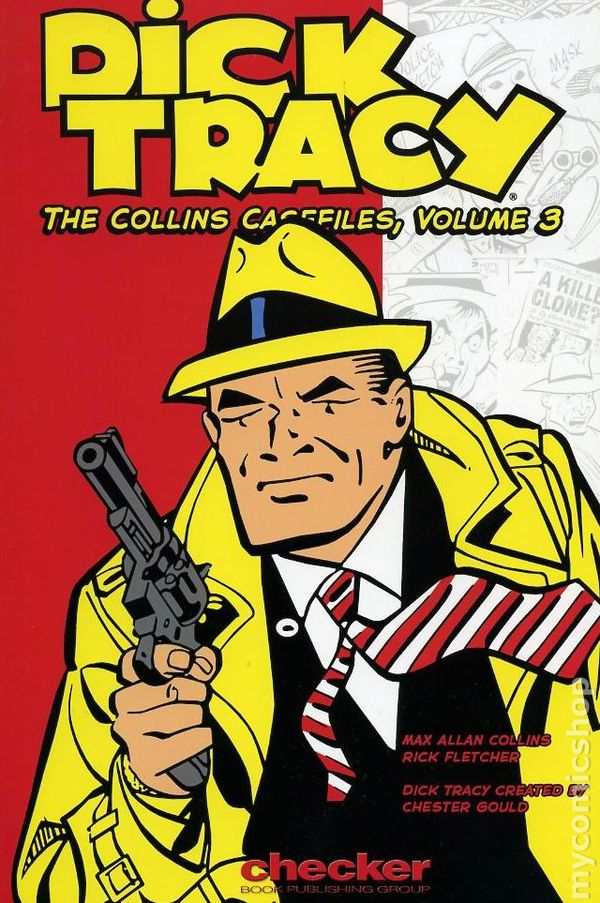

Et c'est précisément là que la série devient conceptuellement grandiose. Planetary est une bédé fantastique à lire, car elle fait réfléchir sur son univers propre et qu'elle est construite pour qu'on enquête exactement de la même manière que son héros : sans rien savoir du monde qui nous entoure. MAIS, si l'on possède le bagage référenciel, un sous-texte proprement démentiel commence à se développer, un sous-texte plein de godzillateries, de matrices extra-sensorielles, d'enfants tombés du ciel, de cités perdues, de trésors éditoriaux oubliés et de super-héros réimaginés pour l'occasion. Planetary se base sur une idée de failles dimensionnelles, et elle est l'excuse pour une exploration en profondeur d'un imaginaire pulp littéraire et cinématographique foisonnant. Ellis va même jusqu'à revoir le concept de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires d'Alan Moore, qui en devient le Planetary occulte du siècle précédent.

Evidemment, toutes les références ne sont pas faciles ni immédiatement accessibles, et c'est à la fois la force et le faiblesse du récit. Si vous êtes à moitié malins, vous savez que vous passez à côté de tas de trucs même si vous vous passionnez pour l'enquête (et la quête) interne de Snow.

Parlant (souvent) de la série avec des amis, c'est généralement le sentiment qui en ressort : "c'est bien, mais j'ai pas les outils pour tout comprendre." Sans compter qu'au delà du jeu des références, certains concepts de science dure n'ont rien à envier aux folies de Stephen Baxter ou Kim Robinson. Mon conseil (et un que j'ai moi-même pratiqué) ? Relisez ce truc cinquante fois, au fil de vos découvertes littéraires. Il y a toujours quelque chose de nouveau à voir.

Planetary est un objet passionnant que, malgré tout le bien que j'en dit, je n'ai évidemment pas saisi de suite et dont je ne possède toujours pas toutes les clés. C'est aussi l'une des petites choses qui rendent son exploration meta absolument fantastique.

Oh, et John Constantine y tue Superman, aussi...

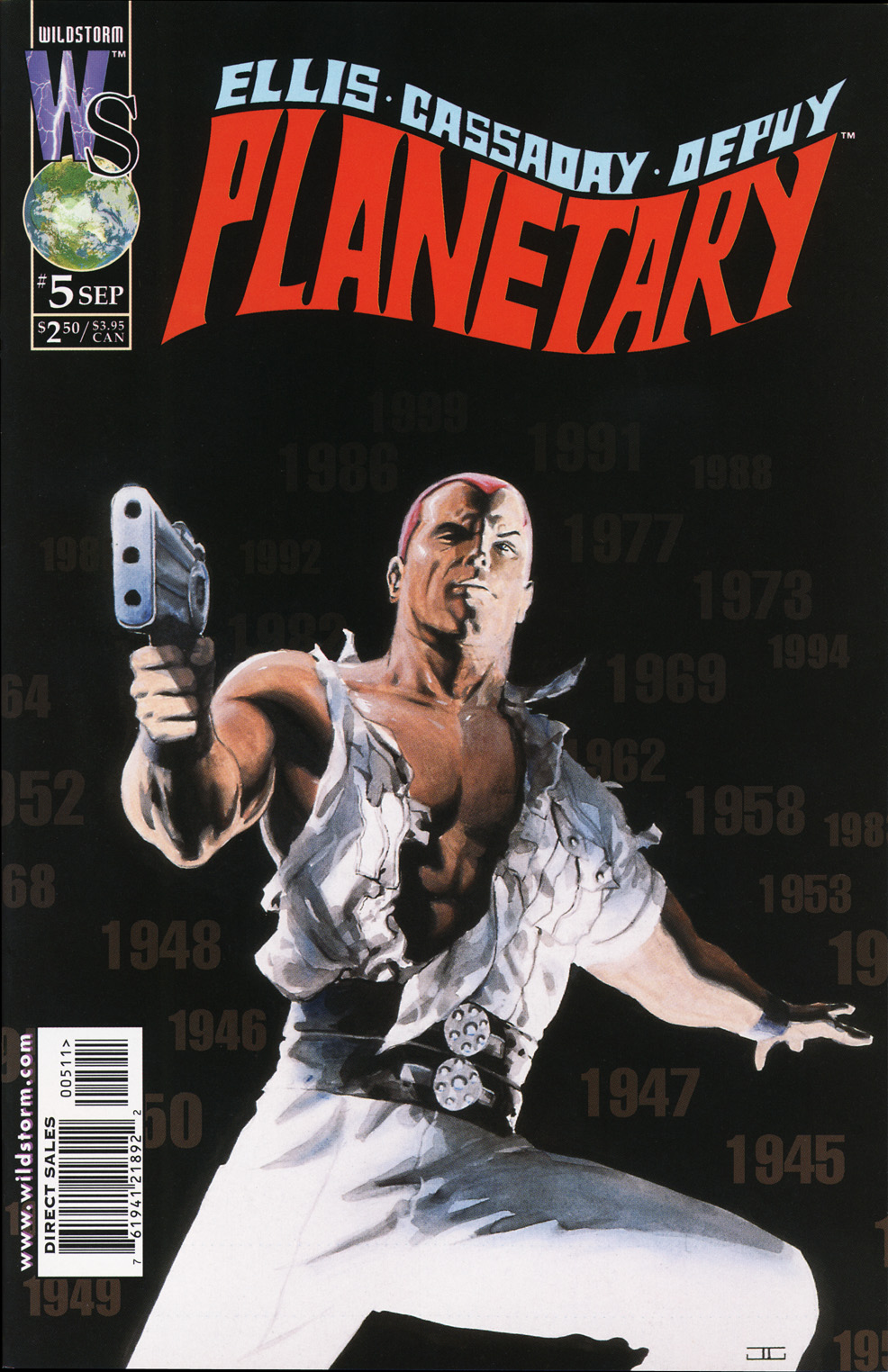

Sans compter qu'au delà de ses qualités scénaristiques et/ou metalittéraires pures, Planetary est aussi une bédé qui pue la classe sur le plan graphique. John Cassaday fera d'ailleurs considérablement évoluer son style au cours de la publication plus que mouvementée de la série, et son découpage dilaté, fait de grandes cases (et de splash pages) qui ne s'entrecroisent pratiquement jamais, participe au rythme tout particulier de l'intrigue. Il y a un côté résolument cinématographique (voir les six superbes pages sur la gauche, tirées du #3), quoique très ancienne école, dans la narration. Souvent très sage et contemplative, elle ne s'éclate que pour des scènes d'action hyper descriptives, offrant dans le storytelling même une réelle visualisation des pouvoirs des personnages (les coups de Jakita explosent littéralement en pages pleines, tandis chaque usage du temps chez Ambrose Chase est un monument de micro-découpage). J'irais même jusqu'à dire que si tout le délire paralittéraire pulp vous passe totalement au dessus voire ne vous intéresse tout simplement pas outre mesure, le graphisme en lui-même est une raison suffisante pour lire la série, tant les compositions fourmillent d'idées narratives. Il y a beaucoup de gimmicks selon l'ambiance des épisodes (le #3, façon polar hong-kongais, est ainsi presque entièrement présenté au format scope) et, ajouté au jeu des couvertures, Planetary a un côté multifacettes passionnant ne serais-ce que dans sa présentation. Si vous voulez apprendre à dessiner de la bonne bédé, vous pouvez sans aucune arrière pensée utiliser Planetary comme modèle (et Age of Reptiles de Ricardo Delgado, mais ça n'a rien à voir).

Planetary est un trésor de narration, stylistiquement hyper travaillé, et si vous êtes à demi curieux de voir ce que donnent les autres travaux de Cassaday, il est indéniable qu'Ellis a une grande part de responsabilité dans son évolution au cours des années 2000. Comparez ses apparitions sur les publications Image en 1997-98 (Gen13, Desperadoes) avec ce qu'il signera plus tard chez DC ou le fantastique Astonishing X-Men réalisé en compagnie de Josh Whedon, voire son court passage sur Captain America, et la différence saute aux yeux.

En même temps, si Ellis et Cassaday sont d'excellents auteurs de leur plein droit, l'un comme l'autre ont eu largement le temps de développer leurs arts respectifs pendant l'interminablement longue durée de publication de la série. Longue de vingt-sept épisodes, elle aurait logiquement du prendre deux ans et demi à être publiée. Il en faudra onze, entre un numéro zéro de présentation en 1998 et l'ultime volume en 2009, auxquels on ajoutera quelques crossovers (avec la JLA, Batman et l'Autorité) pour faire patienter les lecteurs entre 2003 et 2004, pendant la longue période de rien du tout de la série.

Une partie de moi ne peut s'empêcher de penser qu'un large pan du succès de Planetary est d'ailleurs du aux longues périodes d'incertitudes dans sa publication. Qualitativement impeccable, la perspective de la voir disparaître dans les méandres du temps a assurément ajouté à son côté culte, sachant en prime que son manque de visibilité (et sa difficulté d'accès, voire quasi-impossibilité en français) en fait une bédé relativement inconnue du grand public. Ce qu'il lui faudrait, c'est un bel omnibus bien classe de mille pages...

Et si avec tout ce que je viens de dire je ne donne à personne l'envie ne serais-ce que de feuilleter ce truc, je peux arrêter ce blog ici. Planetary est une bédé-concept, un objet qui va au delà du simple fait de raconter une (excellente) histoire, je lui dois probablement une partie de mon amour pour plein de trucs bizarres, de la même manière que d'autres trucs bizarres que j'aime m'ont permis de l'apprécier. J'adore l'ouvrir au hasard et juste regarder les pages, à chercher des détails que je connais ou auxquels je n'avais jamais porté attention avant, j'adore la lire dans le désordre en remettant moi-même les pièces dans le bon sens, et j'adore écrire des tartines hautement biaisées et unanimement partiales sur à quel point elle est bien.

Parce qu'elle est bien. Meilleure bédé ever.

J'ai dit.

Edit : A peine trois mois après l'écriture de cet article, Urban Comics publiait une réédition de la série en deux tomes XXL de quatre-cent pages pièce. Plus aucune excuse, donc.